健康茶饮大揭秘:白皮书是里程碑还是“智商税”?揭露高价低营养的行业真相

“健康茶饮”的虚假繁荣:一场资本驱动的营养骗局?

全民营养周的幌子:谁在为“健康”买单?

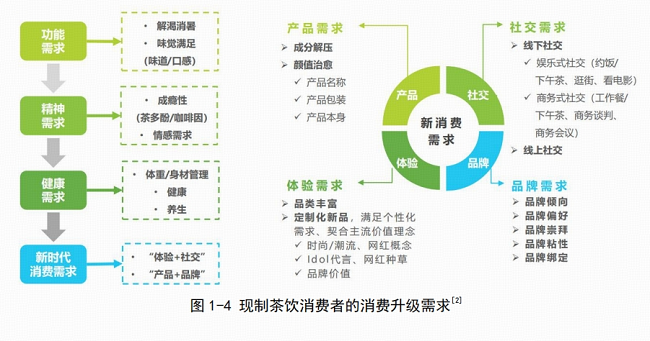

每年的“全民营养周”都像是一场精心编排的舞台剧,各路商家粉墨登场,高举着“健康”的大旗,实则暗度陈仓,收割着消费者的钱包。沪上阿姨与发布《中国现制茶饮膳食营养升级白皮书》,看似响应国家号召,实则不过是借势营销,将本就利润丰厚的茶饮生意,披上了一层“健康”的外衣。与其说是为了提高全民健康意识,倒不如说是为了精准收割那些焦虑于身材和健康的都市白领。与其提倡健康生活方式,不如说是又一次成功的品牌营销活动。究竟有多少人会认真研究《白皮书》中的数据?又有多少人会因为这几款“健康茶饮”而改变自己的饮食习惯?恐怕绝大多数人只是在“健康”的概念下,心安理得地多喝了几杯高糖饮品。

“白皮书”背后的真相:一场精心策划的营销秀?

这份由“权威机构”中营惠营养健康研究院编撰、中国营养学会的营养健康研究院指导的《白皮书》,真的具有那么高的参考价值吗?我不禁要打上一个大大的问号。所谓的“研究分析”,有多少是真正基于科学的严谨论证,又有多少是迎合市场需求、为品牌背书的公关辞令?“科学化、标准化,且具有前瞻参考价值的观点和论述”,听起来高大上,实则可能只是将一些早已被大众熟知的营养知识,重新包装、重新解读,然后贴上“茶饮”的标签,让消费者觉得耳目一新。这份《白皮书》与其说是为了推动茶饮行业健康可持续的高质量发展,不如说是沪上阿姨为了巩固市场地位、提升品牌溢价的一次精心策划的营销秀。消费者们在被各种数据和图表轰炸的同时,又有多少人会冷静思考,透过现象看本质,认清这场“健康茶饮”的真相?

膳食纤维的神话:茶饮中的“伪健康”成分

膳食纤维摄入不足?现代生活方式的必然?

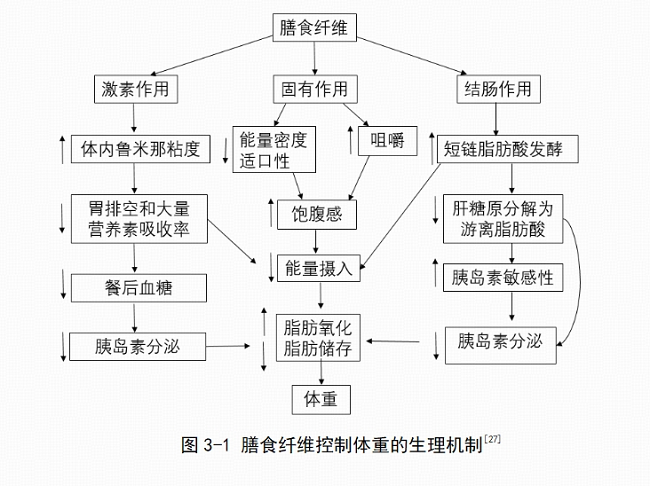

“我国18-35岁群体日均膳食纤维摄入量仅11.8g,远低于每日25-30g的健康标准。” 这句话听起来是不是很吓人?但仔细想想,现代人生活节奏快,饮食不规律,外卖当道,谁又能保证每天摄入足够的膳食纤维呢?与其说这是个健康问题,不如说是社会问题。快节奏的生活方式,迫使人们选择更便捷、更省时的食物,而这些食物往往缺乏膳食纤维。商家抓住这一点,大肆宣传“膳食纤维”的重要性,仿佛喝一杯茶饮就能弥补所有缺憾。这种过度强调单一营养成分的做法,是不是有点本末倒置?真正的健康饮食,难道不应该是均衡的营养摄入和健康的生活习惯吗?

“超级果蔬茶”的谎言:高价≠高营养

“羽衣甘蓝纤体瓶、暗夜玫瑰发光瓶、苦瓜不苦去火瓶……” 看到这些花哨的名字,你是不是觉得喝下去就能立刻变瘦变美?醒醒吧!这些所谓的“超级果蔬茶”,不过是商家为了吸引眼球而 concocted (混合) 的营销噱头。诚然,羽衣甘蓝、苦瓜、火龙果等蔬果富含膳食纤维,但它们在茶饮中的含量又有多少呢?5g/瓶的膳食纤维,就能满足成人每日所需20%?且不说这个数据是否真实可靠,就算真的有这么多膳食纤维,它真的能被人体充分吸收利用吗?更何况,这些“超级果蔬茶”往往添加了大量的糖分和添加剂,抵消了原本可能存在的健康益处。消费者花了高价,买到的可能只是安慰剂效应,以及对健康的虚假期待。

消费者的自欺欺人:口感至上,健康只是附加值?

健康需求的真与假:女性职场人士的消费陷阱?

《白皮书》提到,“在以女性职场人士为代表的消费群体中,产品的健康和功能属性逐渐成为其对现制茶饮选择的主要需求。” 这句话简直是精准地戳中了当代女性的痛点。在快节奏、高压力的职场生活中,女性不仅要面对工作上的挑战,还要承受来自社会和家庭的各种压力,保持身材、追求美丽更是成为了她们的“必修课”。于是,“健康茶饮”就成了她们自我安慰、缓解焦虑的工具。她们或许并非真的在意茶饮的营养价值,而只是希望通过这种方式,获得一种“我正在努力变健康”的心理满足。这种“朋克养生”式的消费行为,与其说是对健康的追求,不如说是对现实的逃避,以及对美好生活的幻想。

原料健康的遮羞布:糖分、添加剂与营销的胜利

“影响消费者选择现制茶饮的核心因素是口感和风味,占比达63.0%,而重要因素中原料或成分的健康度,占比达到了35.3%。” 这组数据赤裸裸地揭示了真相:消费者最终还是抵挡不住味蕾的诱惑。即使商家宣称使用了多么健康的原料,添加了多么丰富的膳食纤维,如果口感不好,消费者照样不会买单。为了迎合消费者的口味,商家往往会在茶饮中添加大量的糖分、奶精、香精等添加剂,这些成分不仅会抵消原料本身的健康价值,还会对人体造成潜在的危害。但消费者们似乎对此视而不见,只要口感好,一切都可以被原谅。这简直是营销的胜利,以及消费者自欺欺人的完美诠释。

“解题思路”还是“财富密码”?茶饮行业的同质化危机

膳食纤维的滥用:原料供给的“增”与“减”的博弈

《白皮书》建议围绕健康膳食的基本原则,做好“增”和“减”。如增加膳食纤维、维生素、优质蛋白和碳水化合物,益生菌、益生元、全谷物等多种营养物质和元素;减少糖、饱和脂肪酸、反式脂肪酸、钠、植酸、草酸等成分,并减少使用超加工食品原料。 这听起来似乎很美好,但实际操作起来,却充满了矛盾。为了增加膳食纤维,商家可能会大量使用某种特定的水果或蔬菜,导致单一营养素过剩,而忽略了其他营养素的均衡。为了减少糖分,商家可能会使用代糖,但代糖的安全性一直备受争议。更重要的是,如何在保证口感的前提下,减少那些“不健康”的成分,对于商家来说是一个巨大的挑战。所谓的“增”与“减”,最终可能只是在玩弄数字游戏,而无法真正提升产品的健康价值。而这些策略,与其说是为了消费者的健康,不如说是为了在激烈的市场竞争中,找到新的“财富密码”。

标准化体系的陷阱:扼杀创新,还是保障品质?

《白皮书》从原料供给、产品质控,完善行业标准化体系等层面为行业破解产品同质化困局、优化供应链体系等提供了权威科学的“解题思路”。 标准化,听起来似乎是保障产品品质的有效手段,但它也可能扼杀创新。如果所有的茶饮都按照统一的标准生产,那么产品的同质化现象将会更加严重。商家为了降低成本,可能会选择价格更低廉、品质更普通的原料,从而牺牲产品的口感和营养价值。更重要的是,标准化体系可能会限制小品牌的生存空间,最终导致市场被少数几家大企业垄断。 这种所谓的“解题思路”,最终可能只是让茶饮行业陷入更加严重的同质化危机,而无法真正推动行业的健康发展。

里程碑?墓志铭?“健康茶饮”的未来走向

营养元素表?营销噱头?“白皮书”的真正价值

此次沪上阿姨发布的《白皮书》通过科学的研究,合理的分析论证,不仅为消费者提供了一份茶饮“营养元素表”,也为现制茶饮行业带来一份健康发展的“营养手册”,对推动现制茶饮行业迈向健康高质量发展具有里程碑式的意义。 但真的是这样吗? 这份《白皮书》的“营养元素表”,真的能帮助消费者做出更明智的选择吗?恐怕很难。消费者往往缺乏专业的营养知识,很难理解这些数据的含义,更无法判断其真伪。这份“营养手册”真的能推动茶饮行业的健康发展吗?恐怕也难以乐观。在资本的驱动下,商家更关注的是利润,而不是消费者的健康。所谓的“里程碑”,或许只是商家为自己脸上贴金的手段,而无法真正改变行业的现状。 我更倾向于认为,它更像是一块墓志铭,预示着“健康茶饮”概念的衰落。当消费者逐渐意识到,所谓的“健康茶饮”不过是一种营销噱头,当他们开始追求真正健康的饮食方式和生活习惯,这种虚假的繁荣终将走向衰败。

高质量发展?资本逐利?茶饮行业的下一个风口

现制茶饮行业的下一个风口在哪里?是继续在“健康”的概念上做文章,还是探索新的发展方向? 我认为,真正的“高质量发展”,不应该是建立在虚假宣传和过度营销的基础之上,而应该是以消费者的健康为核心,提供真正有益于健康的产品和服务。这需要商家改变经营理念,从关注短期利润转向关注长期价值。这需要监管部门加强监管,打击虚假宣传和不正当竞争。更重要的是,这需要消费者提高自身的健康意识,不被商家的花言巧语所迷惑。 否则,无论茶饮行业如何发展,都难以摆脱资本逐利的怪圈,而所谓的“风口”,最终也只会变成一场空。

Post Comment